Historique de la gratuité des transports en commun en France

La première gratuité

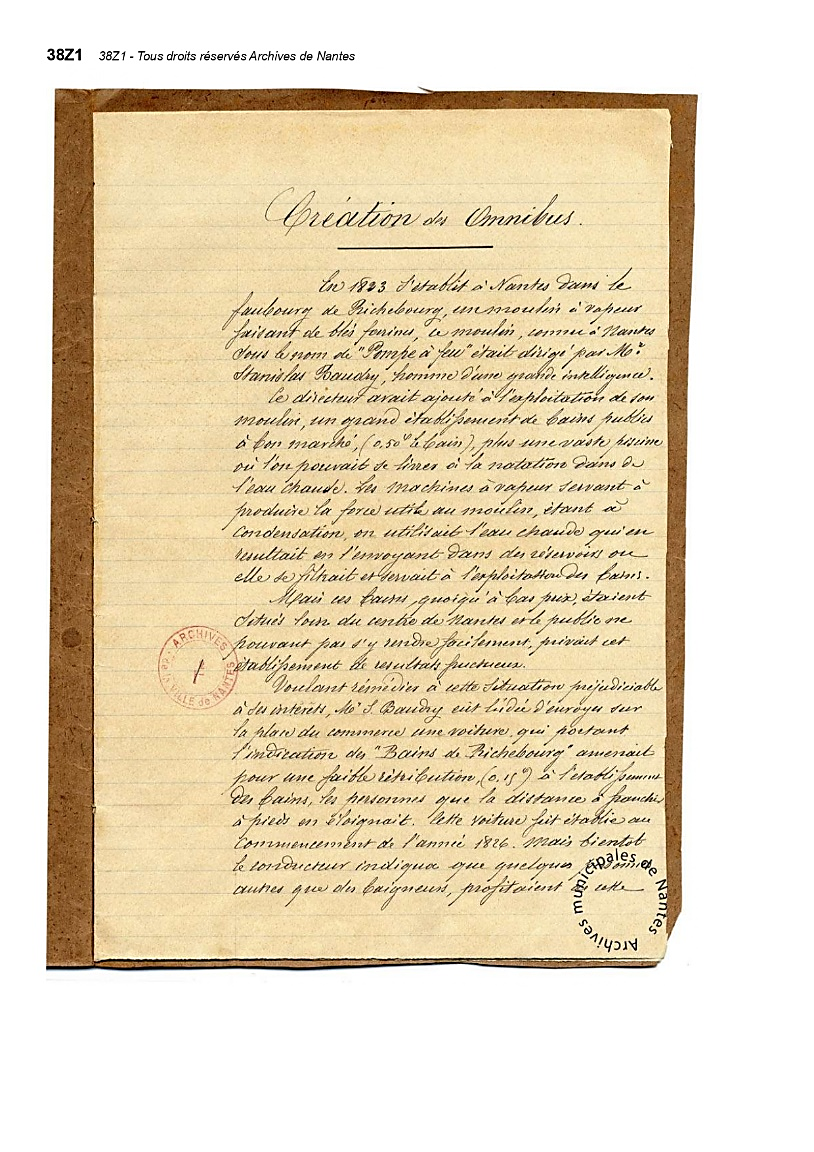

Passalacqua explique sur le site de l’Observatoire des villes du transport gratuit que la gratuité des transports en commun « se trouve au cœur du processus d’innovation qui a débouché sur l’émergence des transports collectifs urbains à Nantes ». S’appuyant sur des archives, il indique qu’en 1826, à Nantes, un entrepreneur nommé Stanislas Baudry, possédant des bains chauffés en périphérie de la ville, a mis en place un système de diligences urbaines gratuites pour attirer davantage de clientes et clients à ses bains, éloignés du centre-ville. Après que cet entrepreneur a constaté l’utilisation de ses diligences, indépendamment de l’usage de ses bains chauffés, il décide d’exploiter pleinement les diligences qui deviennent alors payantes. Cette anecdote illustre une naissance des transports en commun, certes initiée par la gratuité, mais structurée par un financement total par les recettes des tickets. Ce modèle a ensuite été exporté par cette entrepreneur à Paris en 1828 en créant l’Entreprise Générale des Omnibus, puis à Londres en 1829 et à New York en 1830.

Passalacqua, Arnaud 2021, La gratuité aux origines des transports en commun, http://www.obs-transport-gratuit.fr/travaux-164/la-gratuite-a-une-histoire-5380/la-gratuite-aux-origines-des-transports-en-commun-billet-5381.html

Archives de Nantes

Le développement des transports basé sur leur financement par les entrées de billettique

En France, le développement des transports en commun repose sur des entreprises privées qui exploitent librement les lignes, dont le financement provient des recettes générées par la vente de billets.

À Paris, en 1836, 17 compagnies se livrent une concurrence féroce sur les lignes les plus rentables du centre-ville. Ce modèle privé se déploie également dans des villes comme Le Havre en 1832 et Lyon en 1837.

Entre 1850 et 1870, l’extension du réseau de tramways suit cette même dynamique. Gérés par des compagnies privées, ces tramways sont établis principalement sur les grands axes pour maximiser la rentabilité. Certaines villes mettent en place des systèmes de tickets à tarif réduit pour le personnel ouvrier, facilitant ainsi ses déplacements.

Baldasseroni, Louis, Etienne Faugier, et Claire Pelgrims. (28 novembre 2023). Histoire des transports et des mobilités en France.

Le désamour des transports en commun

Gagneur, Jacques et Jean-Claude Pradeilles. (1979). Les transports urbains en province, Economie et Statistique. 1979, vol.109 nᵒ 1.

Musée des Transports Urbains. Histoire – 100 ans d’autobus à Paris.

Entre les années 1920 et 1960, plusieurs changements transforment le financement des transports en commun. Ils engendrent des difficultés budgétaires croissantes. Des évolutions structurelles, telles que le passage progressif du tramway à l’autobus et le développement exponentiel de la voiture, modifient profondément le paysage des transports en commun.

Le tramway, perçu comme obsolète et gênant, est progressivement abandonné au profit des autobus et des trolleybus, moins coûteux et plus flexibles et soutenus par l’essor de l’industrie automobile.

La baisse de la fréquentation des réseaux entraîne une diminution des recettes issues des billets, créant une crise financière pour les opérateurs.

Les subventions publiques deviennent alors essentielles pour compenser ces pertes : la contribution des collectivités territoriales au financement des transports en commun passe de 3,2 % en 1967 à 32 % en 1975. Les collectivités prennent un nouveau rôle dans la gouvernance des transports. Le Versement Transport, devenu depuis Versement Mobilité, est crée en 1973, et est progressivement étendu à tous les territoires. Il devient une source importante du financement des transports en France.

Passalacqua, Arnaud. (2009). La mémoire figée des objets mobiles, De l’histoire des transports à l’histoire de la mobilité. 2009.

Larroque, Dominique, Michel Margairaz, Pierre Zembri, et al. (6 août 2002). Paris et ses transports XIXe-XXe siècle. : Deux siècles de décisions pour la ville et sa région. Illustrated édition. Paris : Recherches.

Wolff, Jean-Pierre. (1 juin 2015). Le tramway entre politique de transport et d’urbanisme : Bordeaux, Montpellier et Toulouse, Sud-Ouest européen. Revue géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest. 1 juin 2015 nᵒ 39.

Quelques gratuités des transports

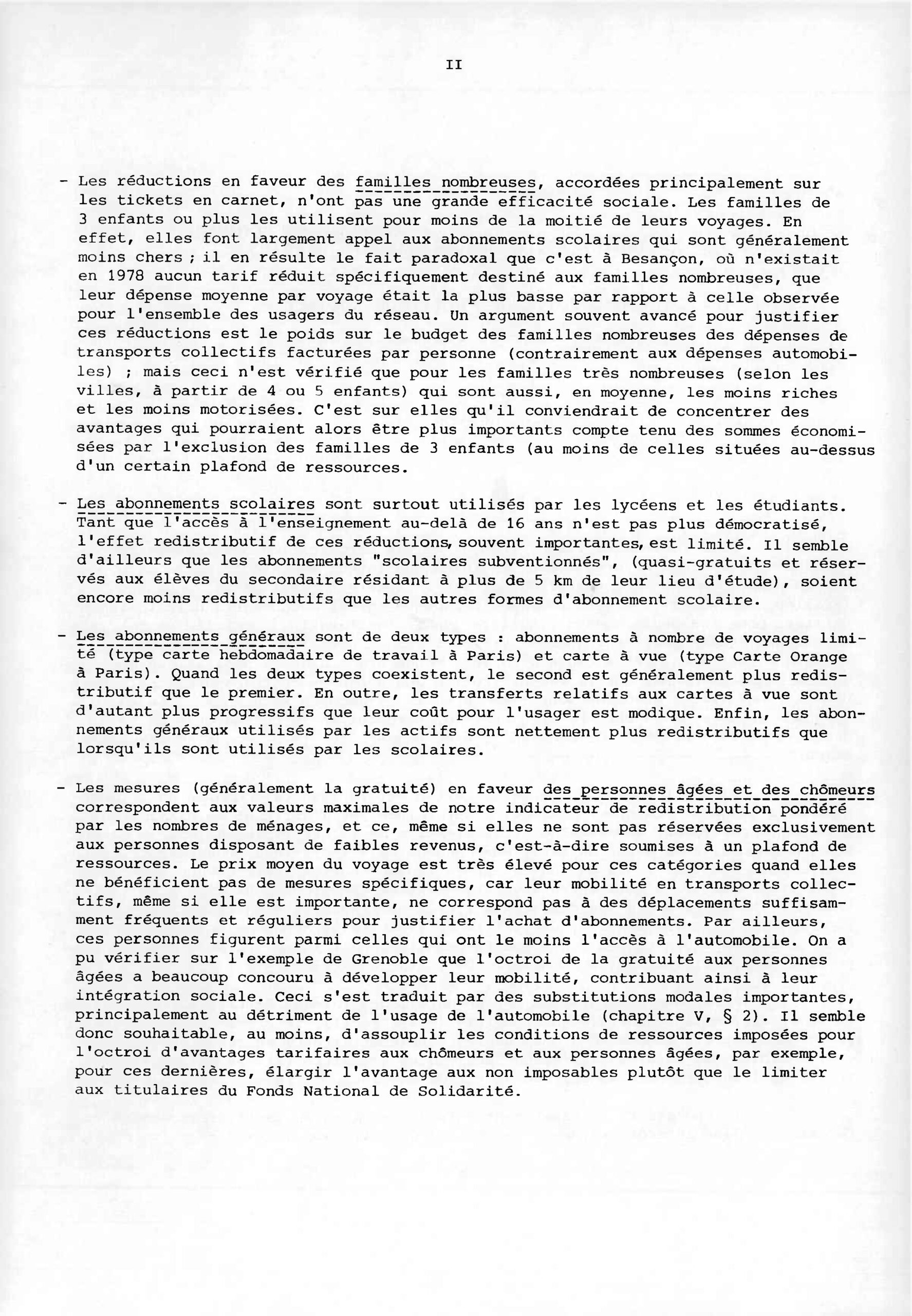

Archives du Ministère de l’Environnement

Dans les années 1970, des formes de gratuités des transports en commun se développent en France. Des gratuités sont proposées pour certaines catégories de personnes : les personnes sous conditions de revenus à Paris, les personnes bénéficiant du FNS à Bordeaux, les personnes âgées bénéficiant du FNS et voyageant en heures creuses à Lyon, ou encore tous les plus de 65 ans à Toulouse. Dans certaines villes, la gratuité est aussi étendue à d’autres publics, comme les personnes au chômage à Grenoble depuis 1976.

Bien que beaucoup plus rares, quelques gratuités totales sont mises en place en France, comme en 1971 à Colomiers et en 1975 à Compiègne.

Madre, J.-L. (avril 1981). La tarification des transports urbains comme outil de politique sociale. CREDOC.

Le développement de la tarification sociale

Autour des années 1990-2000, la législation impose des tarifications ciblées pour lutter contre les exclusions.

Cela concerne, par exemple, la mise en œuvre de mécanismes d’aide pour les personnes au chômage en fin de droits et pour celles de moins de vingt-six ans recherchant un emploi leur permettant l’accès aux transports collectifs [1]. Une réduction tarifaire d’au moins 50 % est proposée aux personnes dont les ressources sont égales ou inférieures au plafond de la couverture médicale universelle complémentaire [2]. Au total, environ 5 millions de personnes bénéficient de dispositifs de tarification sociale des transports.

Peu après les années 2000, les tarifications sociales incluant des formes de gratuité deviennent la norme : la gratuité est accordée à au moins une catégorie sociale dans 92 % des réseaux et les voyages gratuits représentent 16 % de l’ensemble des voyages.

[1] Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions

[2] Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.

Fedou, Daniel, Alain Lhostis, Michel Raymond, et al. (aout 2006). La tarification sociale dans les transports urbains. La mise en oeuvre de l’article 123 de la loi SRU. Rapport 2005-0376-01 RM2006-129P. Conseil général des ponts et chaussées.

Direction des Transports terrestres, CERTU, Vincent Pascal, et al. (janvier 2003). Les transports publics urbains en France – Organisation institutionnelle.

Le développement marginal des gratuités totales

Madre, J.-L. (avril 1981). La tarification des transports urbains comme outil de politique sociale. CREDOC.

Autour des années 2000, la gratuité totale des transports en commun se développe dans plusieurs petits réseaux.

Une petite trentaine de réseaux majoritairement de petites tailles ont offert des transports en commun totalement gratuits autour des années 2000.

Pour autant, la gratuité totale reste marginale. Elle n’est offerte qu’à 3 % des habitant·es de France.

L'intensification du développement des gratuités des transports

La gratuité gagne du terrain et s’étend à de plus vastes territoires.

‘Aubagne amorce un changement en 2009 en devenant la première intercommunalité de plus de 100 000 habitant·es à mettre en place la gratuité totale des transports en commun.

La gratuité continue de se développer, comme en 2017 à Niort, puis en 2018 avec le passage à la gratuité de la Communauté urbaine de Dunkerque. En 2023, la métropole de Montpellier instaure la gratuité pour ses 500 000 résidentes et résidents. Elle devient le premier réseau français avec plusieurs lignes de tramways à adopter cette mesure.

En 2026, le bassin de l’Artois deviendra le plus grand en France à proposer la gratuité sur un territoire de 600 000 habitant·es.

Carte de la gratuité des transports

Découvrez la carte du développement de la gratuité des transports en France.

Cliquez ici